令和6年度 包括医療統合教育 講義レポート(東京科学大学)

東京科学大学では医学科5年生の学生を対象に、包括医療統合教育という講義を年8回実施しています。

この講義ではさまざまな立場で活躍する先輩医師の講義を聞き、自身の将来の進路選択に視野を広げ、課題や障壁についても考察することを目的としています。

今回は2025年2月に行われた講義について報告します。

今回の講義は、医師のライフプランという内容で、医師転職雑誌の元編集長で、医師のキャリアに詳しい、ファイナンシャルプランナー・医療政策修士の先生にお願いしました。

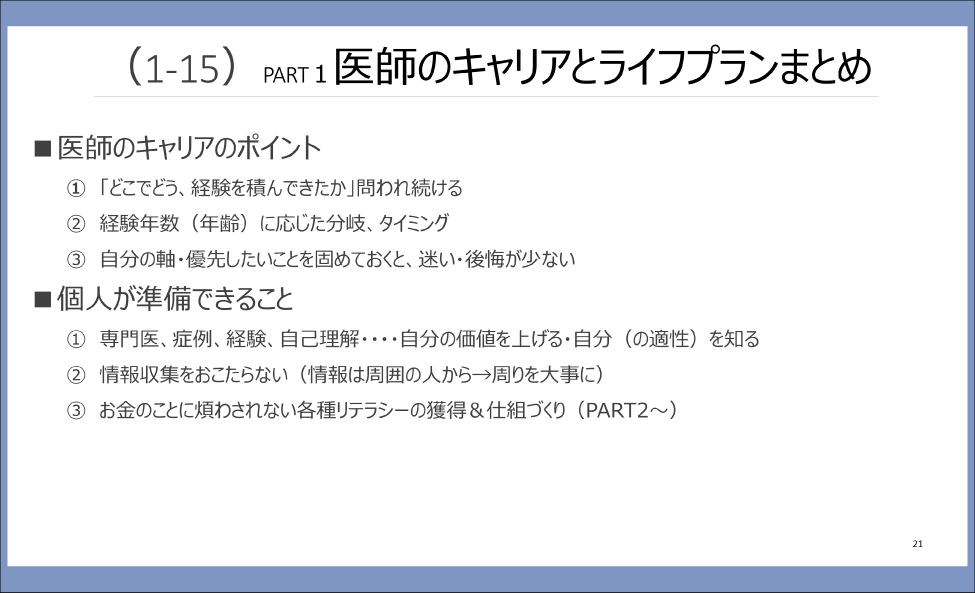

生涯にわたって医師として研鑽を積んでいくにあたり、実は経験年数で大まかなステージがあり、

経験を積む時期、技術が成熟してきてこの先の方向性を決断する時期など、時期によって考えることが異なるというポイントや、

避けては通れないマネーリテラシーの話や、医師という属性に持ち掛けられやすい投資情報に対する注意喚起とリスクについても解説していただきました。

講義後に、以下のテーマで提出されたレポートの一部を抜粋して紹介します。

学生レポート

仕事の側面以外の生活も全て包括したキャリアについて、自分はどう生きていきたいのかを明確にして、その時々での優先順位を意識して考えておく必要があると理解できた。

そのうえで医学生のうちに取り組むこととしては、自身が目指す医師像をよりクリアにしつつそのためにどんな環境でどんな技術を学ぶべきなのか、情報を集め、スタートダッシュの時期となる初期研修を満足のいく形で迎えられるよう励むことがあげられる。

投資の勧誘などについては、「利益が出る」というそのシステムは実際どうなっているのかの点について、冷静な視点で分析する必要がある。

まず、学生の内からキャリアについて関心を持ちこれから来るライフイベントに合わせた計画を立てておく。

その後、医師になった後は最初はしっかりとキャリア構築に勤しみ、後々のパートナーやライフイベントに合わせた計画の変更など柔軟な対応をする。

今回の講義を受けて、医師としてのキャリア形成や資産運用について学ぶことの大切さを初めて実感しました。これまで私たちは医学の知識や技術を身につけることに意識を向けてきましたが、医師として働き始めた後の人生設計ついて考える機会はほとんどありませんでした。そのため、今回の講義を通じて、自分の将来の働き方をより現実的に考えるきっかけになりました。

今回の講義を受けたことで、医師としての専門性を高めるだけでなく、今後のキャリアや自分自身の将来設計についても主体的に考え、積極的に学んでいきたいと思います。

医師としてどこでどのように働くか、選択肢や個人の背景は様々で全体を見渡すのは難しく、客観的な話を聞くことができる大変貴重な内容でした。

また、さまざまな情報が飛び交う現代において、つい目先のことに振り回されて進路や勤務先を選択したくなる場面もあるかもしれませんが、

これから学生たちが医師になって様々な地域・医療機関で活躍するために、直近のことだけにとらわれず長期的な視点で経験を積むことにつながる、学びの機会となりました。