令和6年度 包括医療統合教育 講義レポート(東京科学大学)

東京科学大学では医学科5年生の学生を対象に、包括医療統合教育という講義を年8回実施しています。

この講義ではさまざまな立場で活躍する先輩医師の講義を聞き、自身の将来の進路選択に視野を広げ、課題や障壁についても考察することを目的としています。

今回は2025年1月に行われた講義について報告します。

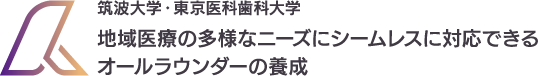

今回の講義は、全学生に向けたライフイベントと医師の仕事というテーマで、2名の先生にお願いしました。

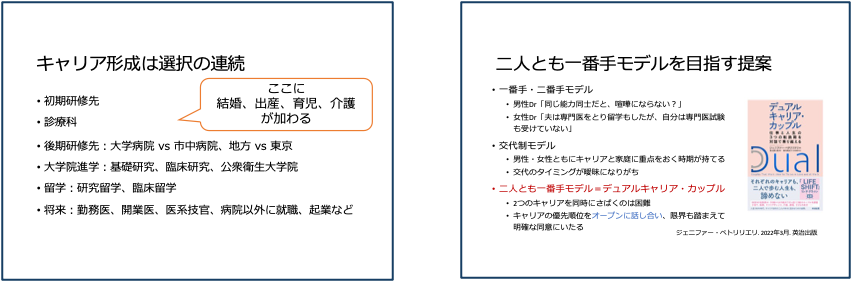

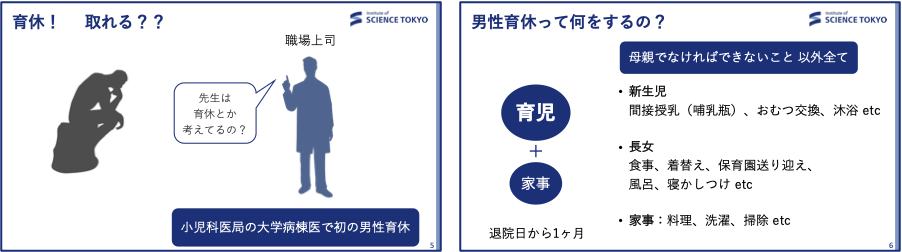

女性医師、男性医師それぞれの立場から、ライフイベントと医師としてのキャリアについて、仕事と育児の両立や、男性として育休を取得された経験についてお話しいただきました。

講義後に、以下のテーマに関して、提出されたレポートの一部を抜粋して紹介します。

テーマ:

1. 育児、介護、病気などこれから生じうるライブイベントを一つ選び、

①自分自身のライフイベントのために、

②部下のライフイベントのために、

どのような準備をするか具体的な行動目標としてそれぞれ記述してください。

2. 男性育休の意義と課題について考察してください。講義を通じて考えが変化した部分があれば特に記載してください。

学生レポート—————————————————————————————

<1. ライフイベントのための具体的な行動目標>

・自分自身が介護するときのためには、いつでも仕事を引き継ぐことができるよう、わかりやすいカルテを記載したり事務作業をこまめに進めたりなど、一緒に働く医師との連携を取るようにしたい。

部下の育児のためには、育児休暇に関してどのように考えているかを尋ねるなど、育児に関する話題をしやすい環境をつくるようにしたい。また、代理の業務を引き受けたり、早く帰宅する医師の代わりに仕事を引き継いだりするなど、日常業務の負担を少しでも軽くできるよう配慮したい。

・自分自身が病気などで一時的に働くことができなくなる場合、事前に自分の業務内容を他のスタッフと共有し、引き継げるようにする。また、引継ぎ資料を作成する。

部下の育児や介護等のライフイベントに対しては、日ごろからコミュニケーションをよくとり部下が相談しやすい雰囲気を作るほか、部下の業務内容を別のスタッフに引き継げるよう、自分自身が部下の業務内容を把握し、引継ぎ資料作成などのサポートを行う。

<2. 男性育休の意義と課題>

・男性育休中に、多少は時間の余裕があるのではないかと思っていたが、講義を聞くかぎり本当に忙しく、自身の勉強や趣味の時間が全く取れないのだということを実感した。しかしながら男性育休の取得率は社会全体で低く、職場によっては取りにくい雰囲気もあることが課題だと感じた。

・共働きが当たり前になっている昨今では、男性の育児休暇取得はとても重要だと思った。夫婦共に仕事も育児も取り組むことができるような制度作りは、人々が働きやすくなるだけでなく、ひいては少子化の対策にもつながると思う。

講義を聞いて、男性の育児休暇取得により前向きな気持ちになった。制度としては存在していても、実際キャリアに悪影響なのではないか、周りの目が気になるかもしれない、という懸念があったが、実際に取得した先生のお話を聞き、私自身も育児休暇を取得したいと思った。

一方で仕事にブランクが生まれてしまう、収入が減るといった課題(デメリット)もあるので、より良い制度にするために議論し続けていくことが重要だと感じた。

・”男性”育休という名前をつけざるをえないことからもまだ育休は女性が取るものだという考え方が根強く残っているのだなと思った。医局で初めての育休取得だったということで、これからもロールモデルが増えていくといいなと思う。

——————————————————————————————————–

様々な環境で医師として勤務する中で、何らかの形で向き合うことになるライフイベントですが、自身が直面するまではなかなか考える機会を持つことが難しいのが現状です。

講義を機に、学生たちがより自分のこととして真剣に考えている姿が印象的でした。