地域医療(プライマリ・ケア)学修プログラム

筑波大学

養成すべき人材像

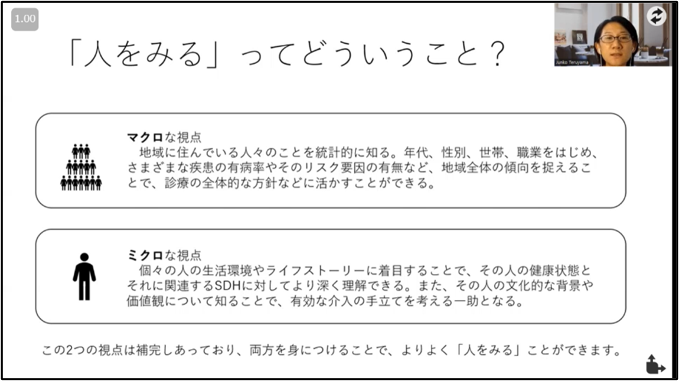

- 地域医療の抱える問題点や、将来の課題について、目の前の患者の疾患というミクロな視点から、社会の動向や医療政策を踏まえてコミュニティ全体を俯瞰できるマクロな視点まで、シームレスにとらえ、対応できる。

- 設備の整った大病院とは全く異なる地域医療の特性を認識し、その中で地域医療に貢献するキャリアの魅力や重要性を理解する。

1年次(必修) 医療概論Ⅰ

入学して間もない時期に実施し、将来医師になる者としての自覚を持ちながら学習する態度を身につけることを目的とした医療概論の導入コースです。医療倫理や患者医師関係を考える事例シナリオを用いた小グループ討論(問題基盤型テュートリアル方式)により学習します。本事業開始後より新たに「健康の社会的決定要因」を学習項目として追加し、地域で暮らす人々の健康の背景を考え、それにアプローチする地域の医療者の役割について基礎知識を習得できるようにしています。

2年次(必修) 医療概論Ⅱ

在宅ケアテュートリアル

在宅ケアをテーマとしたケースシナリオを用いて、患者・家族のサポートについてテュートリアル形式でグループ討論を行い、具体的なケアプランを作成する1週間のコースです。本事業開始後より、医療資源の乏しい地域におけるケースを用いたシナリオを新しく導入し、地域により異なる医療・介護環境の違い、その地域での患者・家族の地域での暮らし、在宅の現場で患者・家族をサポートする様々な医療福祉専門職の役割について理解を深めることを目的としています。

地域医療早期体験実習

夏休み期間を用いて、地域医療実習として地域医療教育ステーションをはじめとする茨城県内の施設において、実際の地域で在宅ケアを含むプライマリ・ケア(診療所、小病院及び介護施設など)の1日間の実習を行います。

3年次(必修) 医療概論Ⅲ

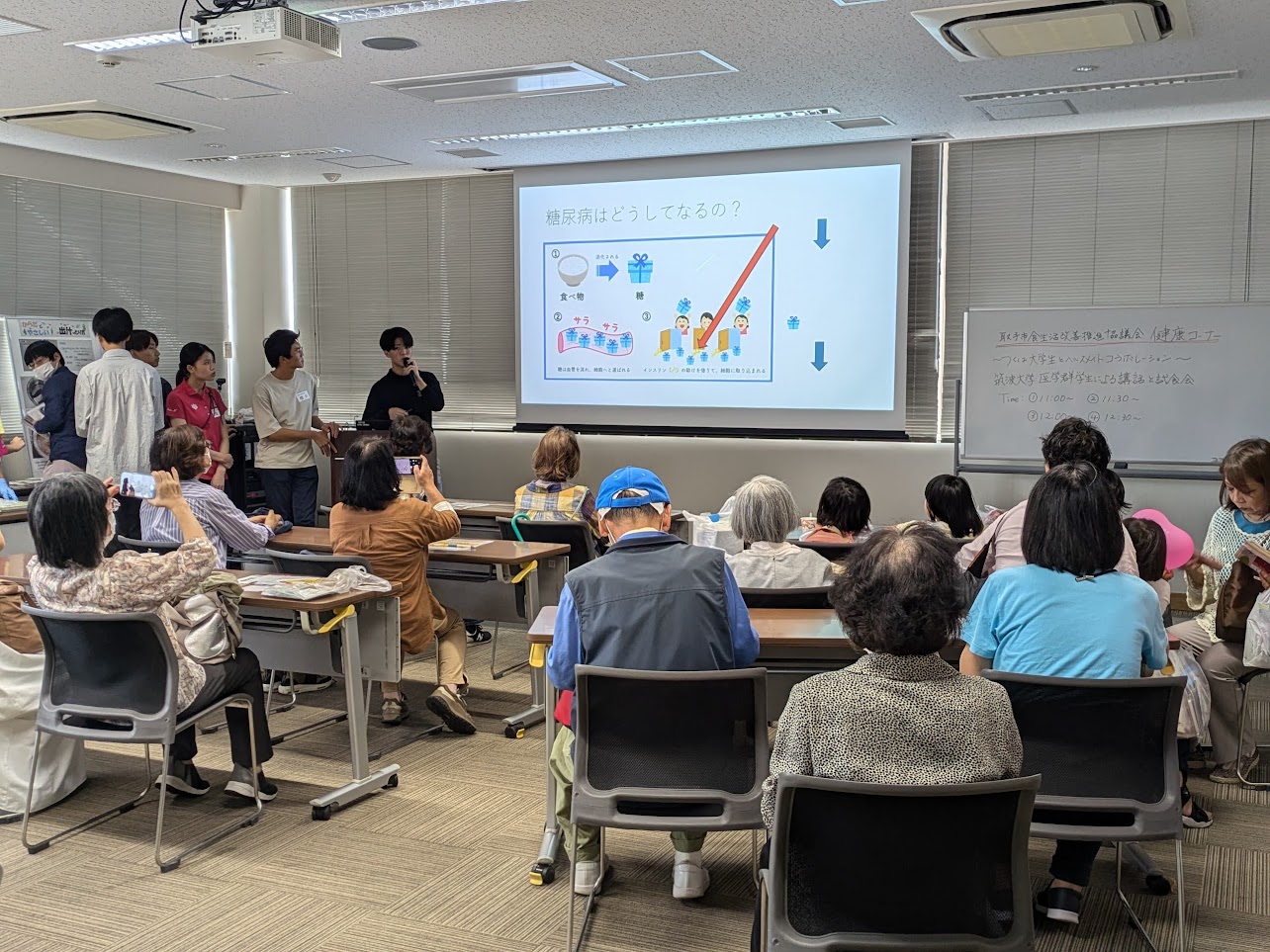

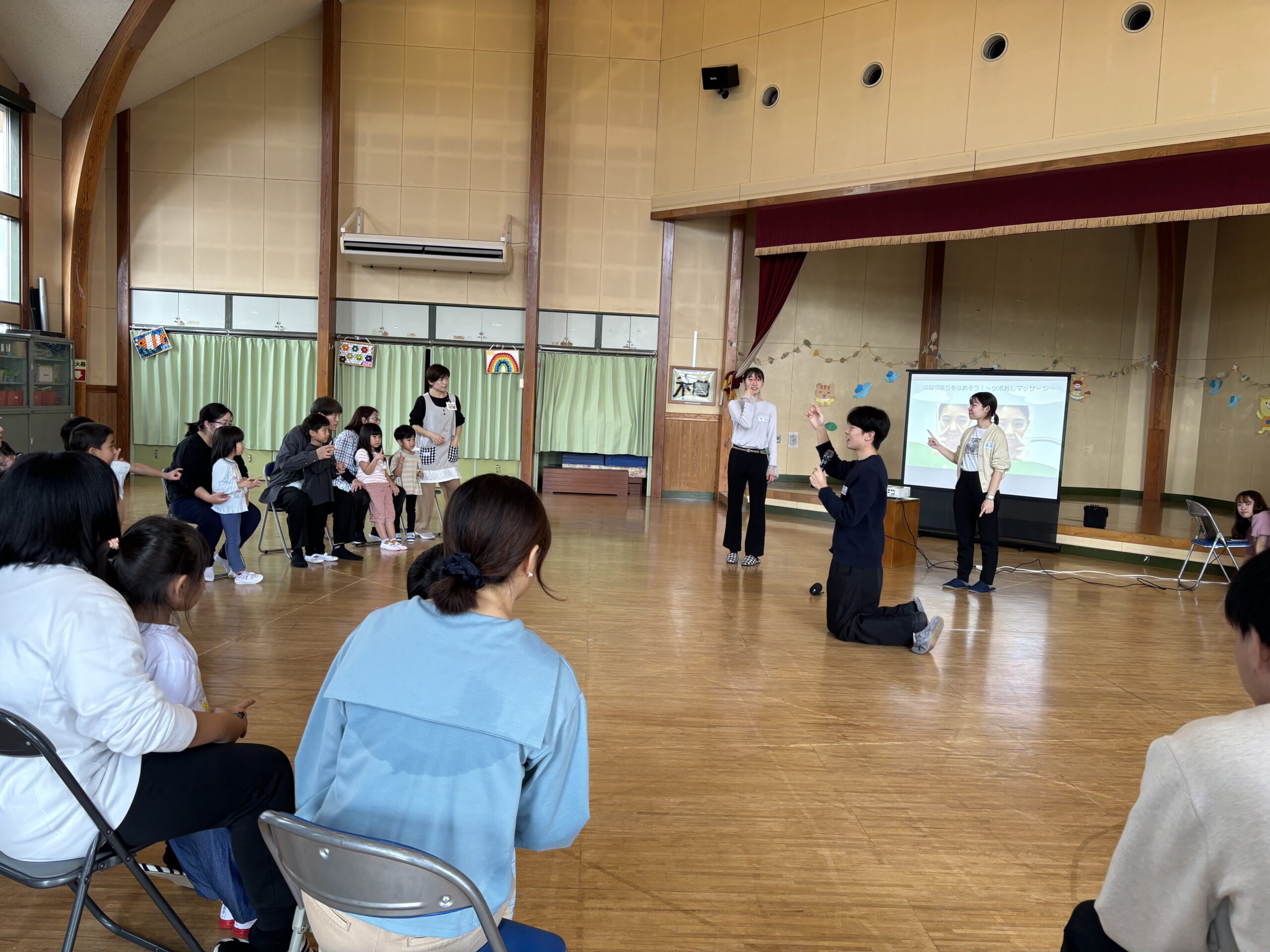

地域ヘルスプロモーション実習

地域の健康増進のための医療者の役割を理解し、実施のために必要なスキルを修得することを目的として、学生が自ら地域の現場で健康教育を行います。複数のテーマから自分の興味のあるテーマを1つ選択して、3日間かけて地域で実施する健康教室の企画・準備を行った後、実際に地域の現場で健康教室を実施しています。

テーマ例:生活習慣病予防、心の健康指導、アルコール指導、運動指導による健康づくり等

ケア・コロキウム

医学群3学類(医学類・医療科学類・看護学類学生)と東京理科大学薬学部の学生で構成された小グループで、チーム医療・患者のケアをテーマとした討論をPBLテュートリアル方式で行う1週間のコースです。計9シナリオのうち、地域医療の実際の事例に基づく臨場感のあるシナリオを複数導入して「地域における職種間連携」を学べるようにしています。また、リーダーシップ、話し合いの進め方など医療者のノンテクニカルスキルに関する講義・演習も行っています。

4年次(必修)医療概論Ⅳ

医療面接アドバンストコースとして位置づけられるインフォームド・コンセントを意識した模擬患者さん参加型の医療面接実習を行います。また、地域医療現場での事例を用いた臨床倫理の演習や、ポストコロナ時代の地域医療で急速に普及が見込まれる、遠隔診療・オンライン診療の実践に関する講義および演習も行っています。

5-6年次(必修)医療概論Ⅴ

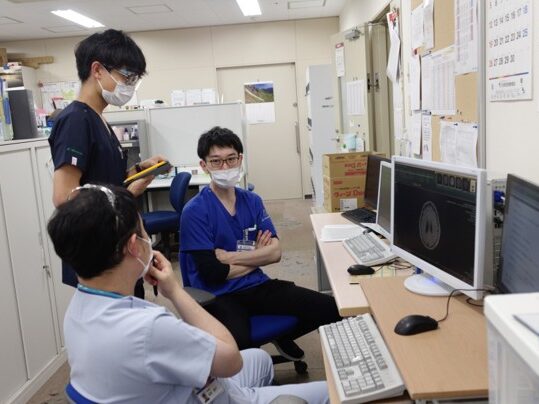

筑波大学附属病院総合診療科(1週間、必修クリニカル・クラークシップ)と県内の診療所・中小病院での実習(3週間、医療概論Ⅴ)を組み合わせた4週間の茨城県内の地域医療実習を行っています。

医療概論Ⅴにおいては、地域医療の第一線で保健・医療・福祉のすべてのフェーズに関わり、地域医療について広く学ぶ3週間の地域滞在型実習を行っています。教育のフィールドについては、地域包括ケアを広く学べるように、医療機関以外の実習(地域診断、多職種実習、住民との対話、健康教育実習など)を取り入れています。

4週間の実習初日と最終日は大学にてオリエンテーションと総括を実施しています。初日には健康の社会的決定要因(SDH)に関する講義+演習、そして地域の現場での生活者としての患者像やその人生の枠組みを捉えるための医療人類学的なアプローチに関するレクチャー教材の視聴をとりいれています。学生には「4週間の実習で出会った人に対して、健康に影響を与える背景要因について情報収集、考察すること」の課題を出しています。最終日の総括では、地域医療教育学/総合診療科の教員のファシリートの元で小グループでのSDH事例発表会を実施しており、教員と学生が学び合う場にもなっています。

さらに、実習最終日に学生が「実習の学びにつながった最も印象に残った出来事」について、その場面をイラストで表現するSignificant Event Illustration(SEI)というプログラムも実施しており、学生が学んだことを意識化・言語化し、互いに学びを共有する良い機会となっています。

地域医療に関するオンデマンドコンテンツ(産業医、高齢者のケア、障がい者支援、家族志向ケア)も複数作成し、実習期間中に学生が興味のあるテーマを掘り下げて学習できるようにしています。

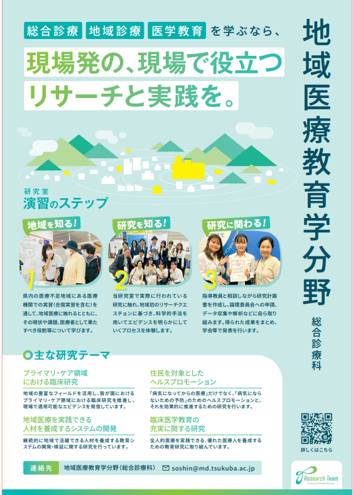

1-4年次(選択)研究室演習(地域医療教育学)(選択)

地域医療、家庭医療やその研究に興味のある1-4年次が受講できるプログラムです。月2回集まり、疫学・統計学に関する勉強や関連する論文の抄読会、自分の研究計画を立てて実践する演習を行っています。さらに、夏休みなどの期間を利用して地域医療教育ステーションなどでの実習・フィールドワークも行っています。活動の成果は日本プライマリ・ケア連合学会学術大会等で精力的に発表もしています。

優秀発表賞受賞も

養成目標人数

| 養成目標人数 | 対象者 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 令和 9年度 | 令和 10年度 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年次 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 744 | |

| 2年次 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 834 | |

| 3年次 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 834 | |

| 4年次 | 0 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 834 | |

| 5年次 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 735 | |

| 6年次 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 204 | |

| 計 | 105 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 4,185 |