地域緩和医療学修プログラム

筑波大学

養成すべき人材像

高齢多死社会で地域医療を実践するにあたり、患者・家族を継続的かつ包括的にアセスメントしてその苦痛を緩和できる人材を養成する。具体的には、以下の能力を備えた人材を養成する。

- 地域医療において、患者・家族を継続的かつ包括的にアセスメントして、その苦痛を緩和することの必要性、重要性を理解できる。

- 地域住民の「病の体験」を聴き、「病の軌跡」モデルをもとに理解できる。

- 人生の最終段階で生じる身体的・心理的・社会的苦痛を緩和し、患者と家族のQOLの向上に寄与できる。

- 地域社会の文化的背景を理解したうえで、人生の最終段階における個人や家族の死生観や倫理的課題を理解し、適切な対処方法を見出すことができる。

3年次(必修)機能・構造と病態Ⅱ(腫瘍学総論コース)

緩和医療学概論として、緩和医療学の概念、病の軌跡、および基本的なコミュニケーションスキルについて講義とテュートリアルを通して学ぶコースです。本事業開始後、在宅患者の事例に改変し、地域医療における緩和医療学について学べるようにしています。講義内容も、地域緩和医療、地域コンサルテーション、人生の最終段階の医療について学ぶことができる改訂しました。

3年次(必修)医療概論Ⅲ(ケア・コロキウム)

医学群3学類(医学類・医療科学類・看護学類学生)と東京理科大学薬学部の学生で構成された小グループで、チーム医療・患者のケアをテーマとした討論をPBLテュートリアル方式で行う1週間のコースです。計9シナリオのうち、人生の最終段階の医療・ケアにおける苦痛に関する包括的評価、倫理的課題をテーマにしたシナリオを導入しています。

4年次(必修)クリニカル・クラークシップ準備学習(小括講義)

重い病を持つ患者と家族の苦痛を包括的に評価し、苦痛を緩和しQOLを向上させる具体的な方法を講義と事例検討を通して学んでいます。本事業開始後に、人生の最終段階における医療・ケアにおける倫理的課題に関する講義も新たに加えています。

6年次(必修)医学総括

従来行っていたがん患者における苦痛緩和に関する講義に加えて、認知症、慢性心不全、フレイルなど地域高齢者において頻度の高い疾患・病態の包括的な苦痛緩和についての内容も含めて講義を実施しています。

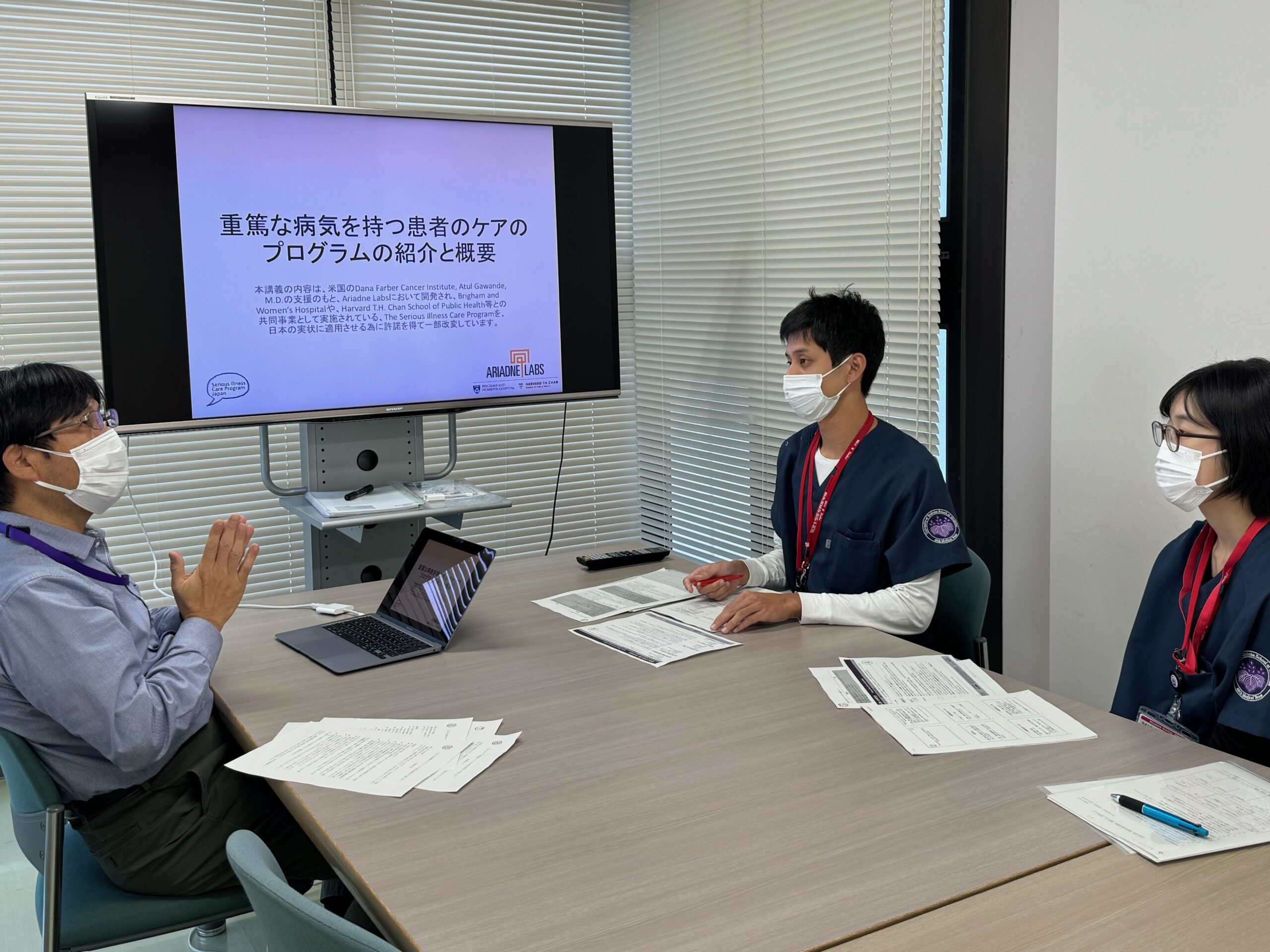

5-6年次(選択)選択クリニカル・クラークシップ

地域医療における緩和ケアを学ぶことを目的として、2週間のクリニカル・クラークシップのコースを新規に開設しました。この実習では、在宅(訪問診療)、地域の病院の緩和ケア病棟、大学病院の緩和ケアチームと様々なセッティングで学修できるようにしています。2週間の中でコミュニケーションワークショップ(Serious Illness Care Program)や多職種によるチームケアを学ぶ実習も取り入れています。さらに、終末期の症状や対処法等に関するオンデマンド教材も複数開発し、実習期間に学生が学修できるようにしています。

緩和支持治療科

養成目標人数

| 養成目標人数 | 対象者 | 令和 4年度 | 令和 5年度 | 令和 6年度 | 令和 7年度 | 令和 8年度 | 令和 9年度 | 令和 10年度 | 計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年次 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |

| 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 3年次 | 0 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 | |

| 4年次 | 0 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 84 | |

| 5年次 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 | |

| 6年次 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | |

| 計 | 0 | 49 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 | 346 |